2025.10.20

地震のあとに起こる“二次災害”とは?

被害を最小限に抑えるために、いまできる備え

はじめに

地震は突然起こり、私たちの暮らしを大きく揺るがします。

しかし本当に怖いのは、その直後に起こる「二次災害」かもしれません。

地震の揺れによって引き起こされる火災・土砂崩れ・ガス漏れ・停電・断水・インフラの寸断などは、命に関わる大きなリスクです。

本記事では、地震後の二次災害の代表例と、その対策について解説します。

二次災害とは?

「二次災害」とは、最初に起きた地震などの自然災害に起因して、そのあとに発生する災害のことを指します。

たとえば:

- 火災の発生

→ ガス管の破損や電気系統のショートにより火災が起こる - 土砂災害・がけ崩れ

→ 地震によって地盤が緩み、斜面が崩れる - 津波や余震による被害の拡大

→ 本震後にも大きな余震や津波が発生し、避難途中の人々を巻き込む - ライフラインの停止

→ 電気・水道・通信・交通の停止により、生活や救助に深刻な影響が出る

なぜ備えが必要なのか?

地震の直後は、注意力や判断力が低下しやすく、また多くの人が屋外や避難所に集まるため、わずかなきっかけでも大きな被害へとつながります。

また、自助・共助の意識が必要な時間帯でもあり、事前の知識と備えが、被害を減らす鍵になります。

二次災害への備えのポイント

火災対策

- 家庭用の感震ブレーカーを導入する(地震で自動的に電気を遮断)

- 地震直後は火の元を確認し、ガス・ブレーカーを落とす習慣を

- 避難時は火災の煙を避けて低い姿勢で行動

土砂災害対策

- ハザードマップで、土砂災害警戒区域を事前に確認

- 豪雨と重なる場合は即避難を検討

- がけ下・急傾斜地に住んでいる方は、地震後の余震にも注意

ライフライン停止対策

- 水・食料・モバイルバッテリーを最低3日分は準備

- 非常用トイレ・ラジオ・懐中電灯なども必須

- ご近所との助け合いネットワークを事前に築く

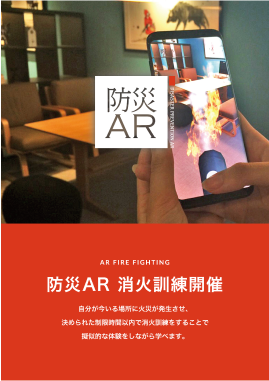

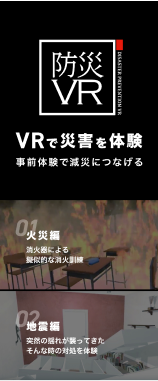

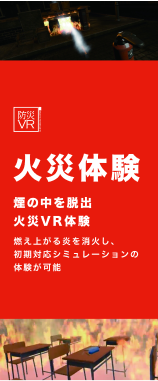

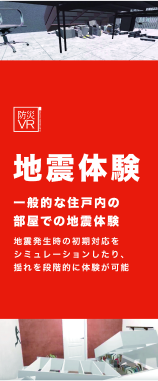

災害を「疑似体験」する新しい備え

近年では、災害の危険性を“体験”として学べる「防災VR」も注目されています。

地震直後の危険行動や、火災が起きるタイミングなどをリアルに体験することで、いざという時の判断力を養うことができます。

学校や企業での防災研修にも活用されており、防災意識を高める有効な手段です。

おわりに

地震は予測できないからこそ、次に起こるかもしれないことまで想定しておくことが大切です。

「大きな揺れが収まったから、もう安心」ではなく、

地震のあとに何が起こるかを知り、備えておくことで、

あなた自身や大切な人の命を守ることができます。

今一度、防災グッズの見直しと、地域の避難情報の確認をしてみましょう。