2025.09.29

今後想定される自然災害とそのリスク

日本はこれまでも多くの自然災害に見舞われてきましたが、将来的にもさまざまな災害リスクを抱えています。

特に、以下のような災害については、政府機関や専門家による研究・予測が進められており、備えの重要性が強く訴えられています。

日本における今後の主な自然災害リスク

南海トラフ巨大地震

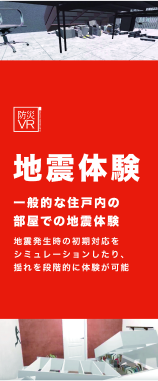

静岡県沖から九州沖まで続く南海トラフ沿いで発生するとされる巨大地震です。

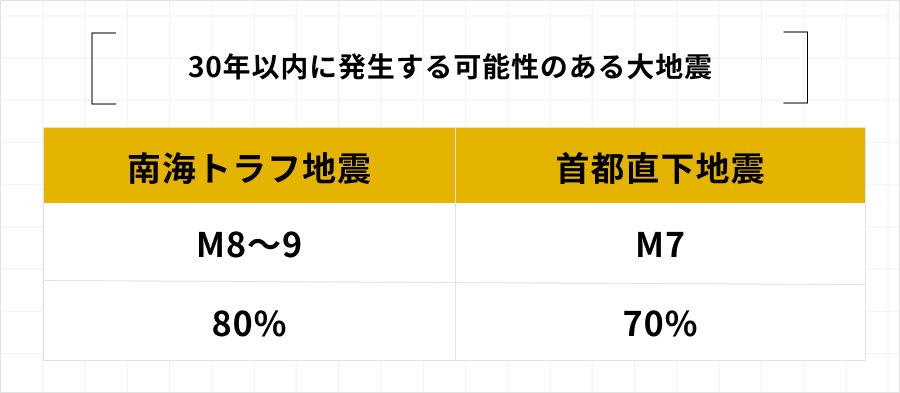

今後30年以内に発生する確率は70〜80%とされ、想定される被害は甚大です。

震度7クラスの激しい揺れに加え、沿岸部では大規模な津波による被害も懸念されています。

首都直下地震

首都圏を中心に発生すると想定されている直下型地震です。

住宅密集地での火災やライフライン寸断など、都市機能への深刻な打撃が予測されています。

発生確率は今後30年以内に70%程度とされ、経済・社会への影響も極めて大きいとされています。

火山噴火リスク

全国には活発な活動を続ける活火山が111存在しており、御嶽山、浅間山、桜島、富士山などで噴火の可能性が指摘されています。

特に富士山は、最後の噴火(宝永噴火)から300年以上が経過しており、再噴火への警戒が必要とされています。

台風・集中豪雨・洪水の大型化

気候変動の影響により、台風の勢力は年々強まり、集中豪雨や線状降水帯の発生頻度も増加しています。

都市部を中心に浸水リスクが高まっており、従来の想定を超える規模の水害が発生する可能性が高まっています。

災害リスクは地震だけにとどまらない

日本では、地震災害に対する備えが重視される一方で、気象災害や火山噴火、さらにはそれらが連鎖的に発生する複合災害にも備える必要があります。

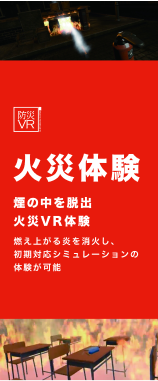

たとえば、大地震直後に発生する大規模火災、あるいは台風による豪雨の後に地滑りが起こるといったケースが想定されています。

また、都市部においては地震や大規模災害発生時、交通網が麻痺することにより帰宅困難者が大量に発生するリスクも指摘されています。

特に人が密集する駅や繁華街では、パニック状態に陥った人々による群衆雪崩(クラッシュ)が発生し、二次災害を引き起こす可能性があります。

さらに、避難所となる施設の収容能力を超える避難者が押し寄せることによる収容施設の不足、避難生活の長期化に伴う健康リスクや感染症リスクも懸念されています。

こうした複合的なリスクを想定し、単一の災害に備えるだけでなく、災害後の二次・三次被害まで視野に入れた防災対策が求められています。

災害予測データが示すリスクの広がり

政府や研究機関は、南海トラフ地震や首都直下地震について、ハザードマップや被害想定を公表しています。

また、気象庁は全国の活火山活動状況や線状降水帯の発生リスクに関する最新情報を逐次発信しています。

これらのデータからも、日本全国どの地域においても、さまざまな自然災害リスクが存在することが改めて浮き彫りになっています。

特定の地域だけではなく、広範なエリアで、地震、津波、風水害、火山災害に備える意識が求められます。

今できる備え

今後の災害リスクに備えるためには、以下の取り組みが重要です。

- 自宅や職場周辺のハザードマップを確認し、危険区域や避難所を把握しておく

- 防災用品や食料・水などの備蓄を整える

- 家族間で連絡方法・避難行動計画を事前に共有する

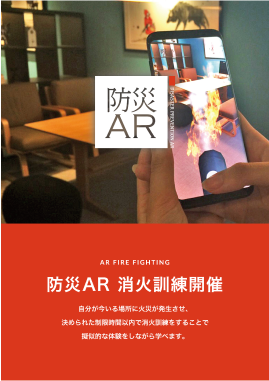

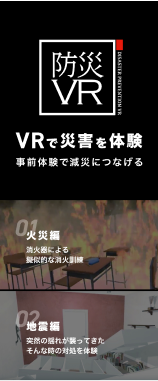

- 定期的な防災訓練やシミュレーションを実施する

- 防災VRなど体験型の学習ツールを活用し、実践的な行動力を身につける

自然災害は「起きたら対処するもの」ではなく、「起こる前提で備えるもの」であり、平時からの意識と準備が、被害の最小化に直結します。

まとめ

日本は今後も南海トラフ地震や首都直下地震、火山噴火、風水害など、多様な自然災害リスクに直面することが予想されています。

リスクは地震だけに限らず、気候変動や複合災害も含めて総合的に捉え、日常的な備えを進めることが重要です。

正確な情報をもとに、家庭・地域・企業それぞれが防災力を高める取り組みが求められています。