2025.11.24

正しい情報を得るための選択

災害時こそ問われる「情報の目利き力」

災害時に求められるのは「判断力」

地震や大雨といった自然災害が発生したとき、人々の行動を大きく左右するのが「情報」です。

テレビやラジオ、SNS、自治体の広報、そして近所の人からの口コミまで―。

さまざまな“情報の波”が押し寄せてきます。

このとき、どの情報を信じ、どれを基に行動すべきか。

その選択を間違えると、命を危険にさらすことすらあります。

だからこそ、「正しい情報を見極める力」=情報リテラシーが、防災において極めて重要なのです。

誤情報・流言にどう対処する?

SNSの普及により、情報は一瞬で広がる時代になりました。

便利である反面、悪意のあるデマや、善意のつもりで拡散された誤情報もまた、瞬く間に広がってしまいます。

過去の災害でも誤情報により混乱を招き、時には人命にも関わる被害を拡大させてしまいました。

実際にあった災害時の誤情報

阪神・淡路大震災(1995年)

- 「仮設住宅は先着順で入居者が決まる」というデマ

- 概要: 震災後の避難所で、仮設住宅の入居方法に関する誤った情報が広まった

- 結果: これを信じた被災者の一部が避難所を離れてしまい、支援が届かなくなるなど、避難生活に混乱をもたらした

台風15号(2022年)

- 「AIで生成された偽の水害画像」

- 概要: 2022年の台風15号で静岡県が甚大な被害を受けた際、ドローンで撮影されたかのような偽の水害画像がSNSで拡散されたが、これらの画像は、AIによって生成されたものだった

- 結果: 多くの人に被害の大きさを誤解させる結果となり、誤った情報が拡散する手口として、AIの利用が問題視されるきっかけとなった

こうした情報に惑わされないためには、「一次情報にあたる」ことが基本です。

つまり、自治体や行政機関、気象庁、防災科研など、公式機関の発信する情報を確認する習慣を持つことが、自分と家族を守る第一歩となります。

情報源を選ぶ基準とは?

では、何をもって「信頼できる情報源」と言えるのでしょうか。

以下のような基準を持つことが有効です:

- 発信者が明確か?(誰が、どの立場で出している情報か)

- 根拠があるか?(数値やデータ、出典が示されているか)

- 更新頻度は高いか?(災害時はリアルタイム性も重要)

- 主観や感情に偏っていないか?(感情的な投稿や煽り文句に注意)

- 複数の情報源と照らし合わせたか?(ひとつの情報に依存しない)

「どこかで見た気がする」情報よりも、「誰が言っているか」「どこに根拠があるか」を確認するクセを、日常から身につけましょう。

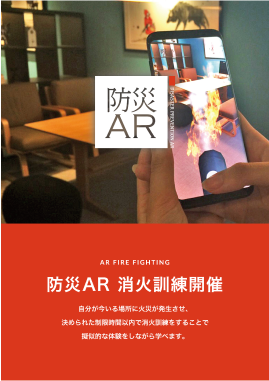

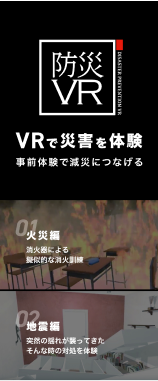

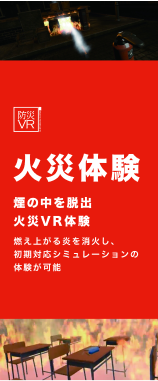

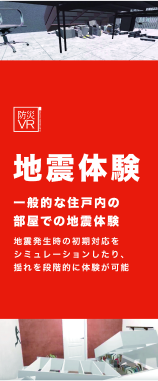

防災×テクノロジーで体験から学ぶ

近年では、防災教育にもテクノロジーが取り入れられています。

たとえば「防災VR」では、火災・地震・浸水といった災害を仮想空間で体験し、情報をどう受け取り、どう行動するかを実践的に学べる機会が広がっています。

このように、「正しい情報を得て、行動にうつす」というプロセスをシミュレーションすることは、災害時の冷静な判断に直結します。

まとめ:命を守るのは、日ごろの選択力

災害そのものは避けられなくても、どう備えるか、どう行動するかは自分で選べること。

そしてその選択を支えるのが、「正しい情報を得る力」です。

私たちは日常のなかで、情報にふれ、選び、信じるという行為をくり返しています。

それは決して特別な力ではなく、日々の習慣と意識の積み重ね。

いざというとき、自分と大切な人を守るのは、

“情報をどう受け取り、どう行動するか”という「選択」なのです。